根據進化規律,自然環境和生存環境決定了生物進化的方向。產業進化也是如此。

湖南省邵東市通過成立智能制造技術研究院,提供技術研發、成果轉化、企業孵化、人才培養與引進等一系列服務,大大改善了企業生存環境,產業迅速進化升級,形成了“邵東模式”。

▲ 邵東智能制造技術研究院。

從以勞動密集型產業為主的傳統產業大縣,到通過科技賦能實現傳統產業轉型升級,新興產業蓬勃發展的強縣,這段距離應該有多遠?

或許,只有一個邵東智能制造技術研究院的距離。

邵東市,上個世紀90年代曾享有“百工之鄉”美譽,打火機、箱包、小五金、印刷等小產品制造享譽全國。

進入21世紀,這種粗放型經濟在新形勢下逐漸失去競爭能力,邵東進入傳統行業轉型、新興行業發展的關鍵時期,急需新思維、新動能注入,邵東市委市政府急需破解之法。

2016年,邵東大力開展“引老鄉、回故鄉、建家鄉”招商活動,發現邵東籍老鄉、廣東工業大學楊海東教授創辦的佛山廣工大裝備協同創新研究院十分成功。

于是,邵東市與楊海東教授團隊“親密接觸”,最終達成合作意向。2017年1月,邵東智能制造技術研究院應運而生(以下簡稱“邵智院”)。

投下一顆“小石子”,激活產業發展“一池春水”。

5年多來,邵智院積極對接粵港澳大灣區產業、技術、人才等各類資源,有力推動了邵東市打火機、五金工具、中藥材、箱包鞋服等傳統產業轉型升級,促進了智能裝備、新材料、電子信息等新興產業發展壯大,形成了小平臺托起大產業的“邵東模式”。

“邵東模式”有哪些經驗可以借鑒?邵智院有何種神奇的魔力?觀潮君為您詳細解讀。

“老樹發新芽” 傳統產業轉型升級

邵智院是一個怎樣的平臺?簡單來說,這是一個集智能制造技術研發、成果轉化、企業孵化、人才培養與引進于一體的開放式、網絡化、集聚型的公共服務平臺和新型研發機構。

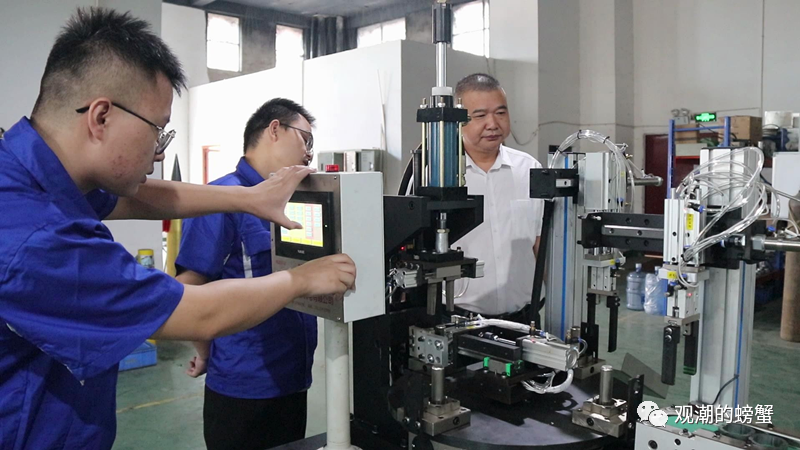

▲ 邵智院將自身發展與促進邵東及周邊地區制造業的技術創新和轉型升級緊密結合。

邵智院始終瞄準產業制高點,將自身發展與促進邵東及周邊地區制造業技術創新和轉型升級緊密結合。

邵智院成立,首先要解決的,就是邵東傳統制造業轉型升級的問題。

針對邵東制造業小而散的特點,邵智院整合了創新鏈和供應鏈,著力打造邵東智能制造加工聯盟體系,建立了涵蓋30余家企業的共享工廠,構建了標準化硬件、軟件、服務和耗材集合的智能制造產業加工區,促進了區域制造資源的集聚、整合、共享,推動了產業集群式發展。

面對邵東中小企業自動化程度低、生產線改造成本高的現象,邵智院有針對性地建設了3個省級研發平臺,與邵東特色產業龍頭企業共建2個省級企業技術中心,加大對中小企業技術改造的服務力度。

同時,邵智院充分利用在粵港澳大灣區的技術儲備優勢,將人工智能、機器人、智能裝備、3D打印等新型技術“嫁接”到邵東的打火機、小五金、箱包等傳統產業,對生產過程的重點領域和瓶頸工序實施智能化改造。

以邵東最有名的打火機行業為例,邵智院針對因個別打火機火焰不達標導致退貨的問題,應用人工智能視覺檢測技術,增加火焰高度智能檢測、氣量自適應調節等兩道工序,解決了焰苗高度不穩定的技術難題。

同時,邵智院還引入了機械臂、碼垛機器人等智能設備,助力傳統制造企業實現從“手工作坊”到“自動化工廠”的數字化迭代。如今的邵東打火機行業已經從低門檻低技術產業進化為高門檻高技術產業,“小型裝配體高效智能生產線研發及其打火機產業化應用”更榮獲了2021年湖南省科技進步獎、2022年中國創業創新發明獎。

大數據管控 點燃高質量發展“新引擎”

近年來,邵智院以數字化轉型為抓手,切實解決企業生產經營、考核管理的痛點、難點問題,為企業高質量發展注入新動能。

▲ 邵智院建設工業互聯網平臺。

2018年,邵智院開啟湖南首批工業互聯網平臺建設計劃,自主研發了基于大數據的制造業精益管控平臺,可實現生產、能耗等關鍵數據的實時采集管理,具備節能改造、訂單成本測算、產量統計、設備診斷維護等功能,為企業優化生產、節能減排、科學管理提供數據支撐。

在湖南龍霸五金工具制造有限公司生產車間,工作人員與邵智院的互聯網團隊技術人員,正通過能耗監測表實時查看生產線生產狀態,檢查監測表的運行狀態。

自公司接入邵智院工業互聯網平臺后,每臺生產設備都安裝能耗監測表,達到了“一機一表”的監控密度,可實時查看設備生產狀態、生產效率、開機率等數據,通過能耗監控改造方案,企業節能、省電率可達20%以上,每月用電成本節約近10萬元。

▲ 邵東智能制造技術研究院工業互聯網平臺已廣泛應用于塑料、五金、鑄造等傳統產業。

目前,邵智院工業互聯網平臺已廣泛應用于塑料、五金、鑄造等傳統產業,截至目前,平臺已聚集五陽塑膠、茂盛火機、龍霸五金等84多家企業用戶,服務720多臺套工業設備并成功上云,連續三年進入湖南省中小企業深度“上云上平臺”服務產品推薦目錄。

筑巢引鳳 促進“人才鏈”與“產業鏈”融合

近日,邵東市九六智慧農業發展有限公司將種菜搬上“云端”。豐富的農作物、智能化種植模式,都能夠通過“智慧菜園”小程序實現24小時在線觀看,將農業與數字技術結合,實現“云種菜”,農場將種地成果配送到客戶手中,實現線上種菜,線下享用。

▲ 邵東市九六智慧農業發展有限公司將種菜搬上了“云端”。

去年6月,邵東智能制造技術研究院“一企一博士”服務專項走進九六農業,牽頭博士團隊為企業規劃互聯網+智慧菜園綜合體商業方案。經過近一年建設,目前部分項目已上線。

“根據博士團隊提供的整體規劃方案,結合實際,已實現線上線下的智慧菜園、智慧漁業、戶外休閑等板塊的落地。” 湖南省九六智慧農業科技有限公司董事長劉黎介紹。

目前還在協助搭建物聯網+大數據平臺,利用數字技術實現科學種養、高效管理。項目全面建成后,預計可吸納周邊30余位農民在家門口就業,為周邊農戶提供育種、農業技術服務,并幫助農戶銷售農產品,帶動周邊旅游業發展,幫助農民增收。

“智慧菜園”的出現,可以說是邵智院高校“人才鏈”與企業“產業鏈”有效結合的一個縮影。

邵智院始終堅信,只有將科研人才嵌入當地產業生態,打通創新鏈條,才能加快科技成果研發和轉化,為產業發展催生“化學變化”。

▲ 大學生在實習。

5年來,邵智院發揮“高校出身、服務產業”的雙重優勢,探索了“線下線上一體化”技術轉化模式,與湖南大學、中南大學等省內外多所高校簽訂了產學研戰略合作協議、人才聯合培養協議、科研成果轉化基地共建協議。

同時,深入實施“一企一博士”工程,在摸清企業技術需求的基礎上,積極對接高校和科研院所博士,將博士人才資源引入本地企業,參與關鍵核心技術攻關,為企業紓困解難、賦能增效。

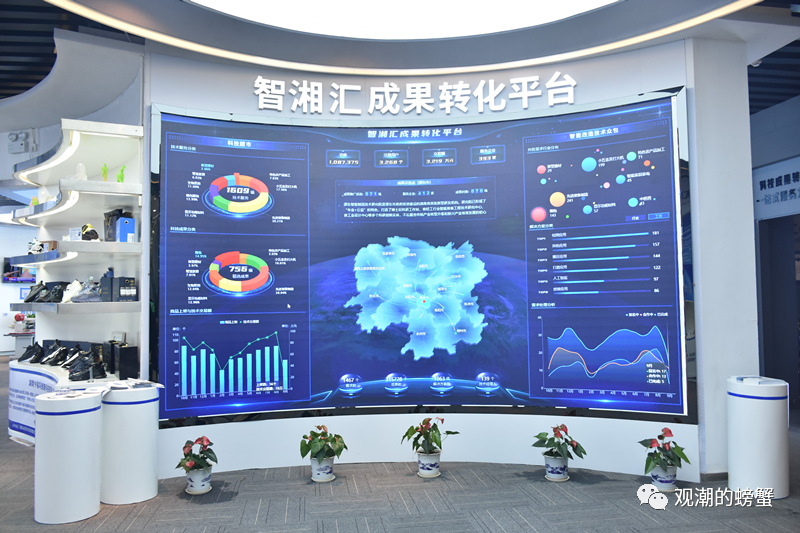

▲ 邵智院重點打造“智湘匯+”技術眾包線上平臺。

邵東智能制造技術研究院副院長費明福介紹,邵智院重點了打造“智湘匯+”技術眾包線上平臺,構建了線上產學研合作、科研成果轉化和創新創業平臺多維創新生態系統。

費明福表示,依托該平臺和博士科研工作站,通過工業互聯網共享平臺及線上眾包平臺的頂層作用,采用“揭榜掛帥”形式,將企業需求與高校專家教授精準高效對接,促進成果轉化落地,為企業解決實際難題。目前平臺匯聚科研成果30余萬項,積累企業客戶100余家、形成技術需求近500項,下一步將通過建立科技大使的形式,繼續柔性引進專家教授,助推好本土產業轉型升級。

近年來,邵智院引進(含柔性引進)高科技創新團隊3個、高層次專家34人,培育創業團隊近50個,國內外高端人才20多名,其中院士、國家級人才10多名。

在觀潮君看來,邵智院的出現對于邵東而言,猶如一顆入池的“石子”,激活了邵東產業發展的“一池春水”。這種模式代表了一種科技與產業共融共生的新趨勢,“智能+”為縣域經濟特別是制造業高質量發展提供了有益啟示。

觀潮君相信,未來在打造國家重要先進制造業高地、開啟現代化新湖南建設的新征程上,會有更多這樣的“石子”,在三湘大地激蕩起壯闊“春潮”。